朝顔といえば、小学生の頃、夏休みに観察日記をつけるために育てた思い出のある方が多いのではないでしょうか。夏の風景でよく見かける朝顔について紹介します。

特徴

| 科名 | ヒルガオ科 |

| 英語名 | Morning glory |

| 生育サイクル | 一年草 |

| 開花期 | 7月~10月 |

| 色 | 赤、白、ピンク、青、紫、複色 |

| 原産地 | 熱帯アジア、中南米 |

| おすすめの環境 | 日当たりがよく、風通しと水はけがよい環境を好む |

| その他の特徴 | 朝顔は奈良時代以降に遣唐使によって中国から生薬としてもたらされたのが始まりといわれ ている 江戸時代になると品種改良が進み、観賞用として人気が高まり、「大輪朝顔」や「変化朝顔」 が流行した 朝顔の種は、誤食すると強い下痢や嘔吐、腹痛などの症状を引き起こすため、注意が必要 中国から渡来した際には、この成分である「ファルビチン」を粉末状にして下剤として使われ ていた 「短日植物(たんじつしょくぶつ)」(日の光が減ったことを葉が感じて花を咲かせる種類) のため、夜は照明が当たらない場所に置いて育てる 別名は「東雲草(しののめぐさ)」、「牽牛花(けんぎゅうか)」などと呼ばれている |

| 栽培のコツ | 花が咲くまでは水やりはやや控えめにして、開花後は水切れを起こさないようにたっぷりと 水やりをする 真夏は日中に葉がしおれやすいので、西日を避けて置き、水やりは気温が上がらない朝夕に 行う 種は気温が低いと発芽しないため、20度以上になる5~6月にまくとよい |

花言葉

全体の花言葉と花の色ごとの花言葉があります。

| 全体 | 愛情、結束、明日もさわやかに |

| 赤 | はかない情熱的な愛 |

| 白 | 固い絆、溢れる喜び |

| ピンク | 安らぎに満ち足りた気分 |

| 青 | 短い愛、はかない恋 |

| 紫 | 冷静、平常 |

種類

朝顔はつる性の植物で、主に「日本朝顔」と「西洋朝顔」の2種類があります。他にこの2種類の朝顔と特徴が大きく異なる「変化朝顔」があります。朝顔は江戸時代に流行り、品種改良が続けられていて、現在は1600種類以上あるといわれています。

日本朝顔

日本朝顔は、葉が大きく、葉の裏側にうぶ毛が生えていて、つるの勢いが弱いのが特徴。花形は基本的に円錐形でラッパの先端のような形をしている。

団十郎

日本朝顔の中でも大輪朝顔の種類で、花色は中心が白く、花弁は濃い茶色。夜間の温度が25度を超えると種の確保が難しいことから、”幻の朝顔”と呼ばれている。花色が江戸の人気歌舞伎役者、市川團十郎が着用していた衣装の海老茶色に似ていたことが名前の由来である。

琉球朝顔(りゅうきゅうあさがお)

日本朝顔の一つで、他の朝顔に比べて生命力が強く、多年性。花色は早朝は青く、昼頃になると紫に変化していく特徴をもつ。「野朝顔(ノアサガオ)」、「宿根朝顔(シュッコンアサガオ)」とも呼ばれている。

西洋朝顔

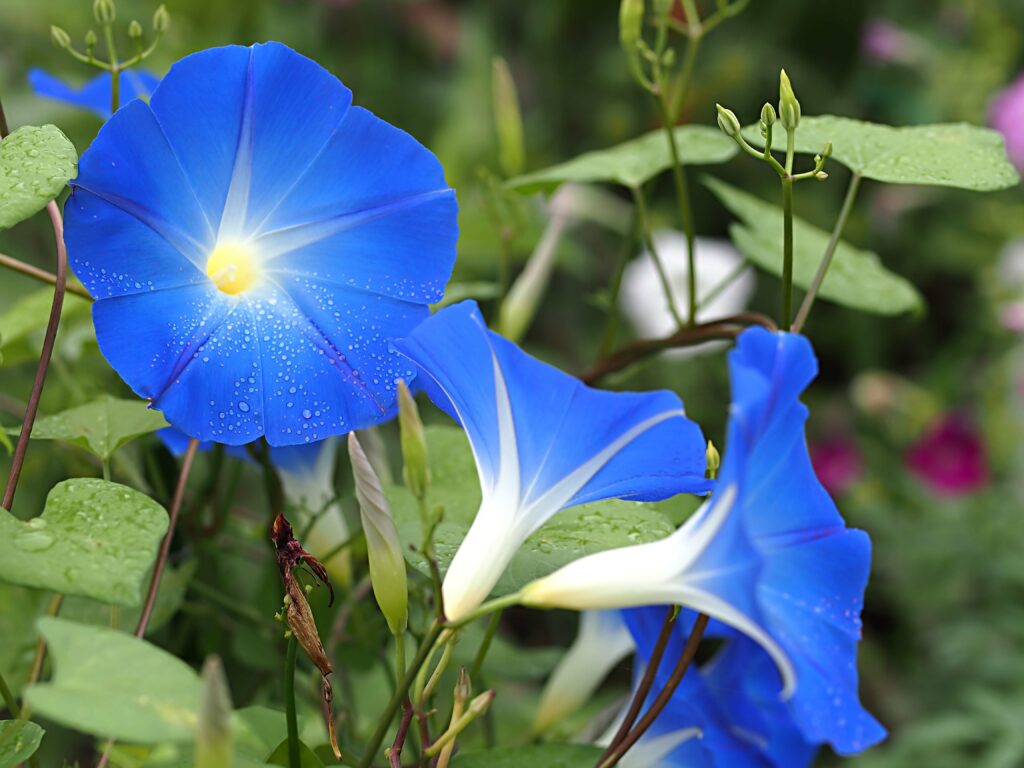

西洋朝顔は、葉がハート型でうぶ毛は生えておらず、つるの勢いが強く、茎にはトゲがある。朝顔のグリーンカーテンをつくりたいときは、葉が密集してぐんぐんと成長する西洋朝顔が適している。

ヘブンリーブルー

爽やかな青い花を咲かせる。花径は8~13cm。開花時期は他の種類よりも遅く、8~11月頃。「ソライロアサガオ」とも呼ばれている。

フライングソーサー

「ヘブンリーブルー」と「パーリーゲート」の交配によってできた品種。花色は白地に青色や紫色などの絞りが入り、同じ株でも花ごとに様々な模様を楽しむことができる。花径は約10cm。開花時期は8~11月頃。

パーリーゲート

パーリーゲートとは、”天国の入口の門”という意味で、花色は真珠の様な純白。花径は約10cm。

ミルキーウェイ

花色は白地に中心から放射状に青紫色や赤紫色が入る。花径は6cm程。開花時期は9~11月頃。

変化朝顔

本来は日本朝顔に分類されるが、遺伝子の突然変異によって生まれた種類で、日本朝顔や西洋朝顔とは大きく異なる特徴をもつ。江戸時代に原種の姿(花色は青色で花弁に切れ込みが無く丸い)とは異なる斑入りの葉や、変わった色や形をした花をつける朝顔が登場して、朝顔ブームが2度起きた。「変わり咲き朝顔」や「変化咲き朝顔」とも呼ばれている。

変化朝顔には種子ができるものとできないものがあり、花や葉の変化が少ないが種子ができるものを「正木(まさき)」、花や葉の変化があるが種子ができないものを「出物(でもの)」と区別している。正木と出物を同時に育てて出物を隠し持つ親株から次世代の種を採り、世代を重ねて栽培することで出物が生じる遺伝子を維持していくのが変化朝顔の栽培方法である。

江戸風情

江戸風情は「ルコウソウ」が突然変異して誕生した朝顔で、紫と白のストライプ模様の花を咲かせる。花径は6〜7cm。

その他の朝顔の仲間たち

ルコウソウ

花は星形で羽状の深い切れ込みのある細い葉が特徴。開花時期は6〜9月。

空芯菜(くうしんさい)

中国野菜で、朝顔に似た花を咲かせることから「アサガオナ(朝顔菜)」とも呼ばれる。葉は炒め物やおひたし、汁物やサラダなどにして食べられる。

さつまいも

紀元前から栽培されていて、日本では江戸時代に栽培されるようになり、薩摩藩から全国に伝わったことが名前の由来。痩せた土地でも育ち、栄養価が高いため、飢饉や食糧難の際には救済食として利用されてきた。「甘薯(かんしょ)」、「唐芋(からいも)」、「琉球芋(りゅうきゅういも)」などとも呼ばれている。

朝顔には品種改良や突然変異などによって様々な色や形の花があります。

朝顔は幼い頃から馴染み深い夏に咲く定番の花、という印象があります。種類が豊富で古くから人々の心をつかんできた美しい花です。大人の今、改めて朝顔を育ててみるのも楽しいですね。