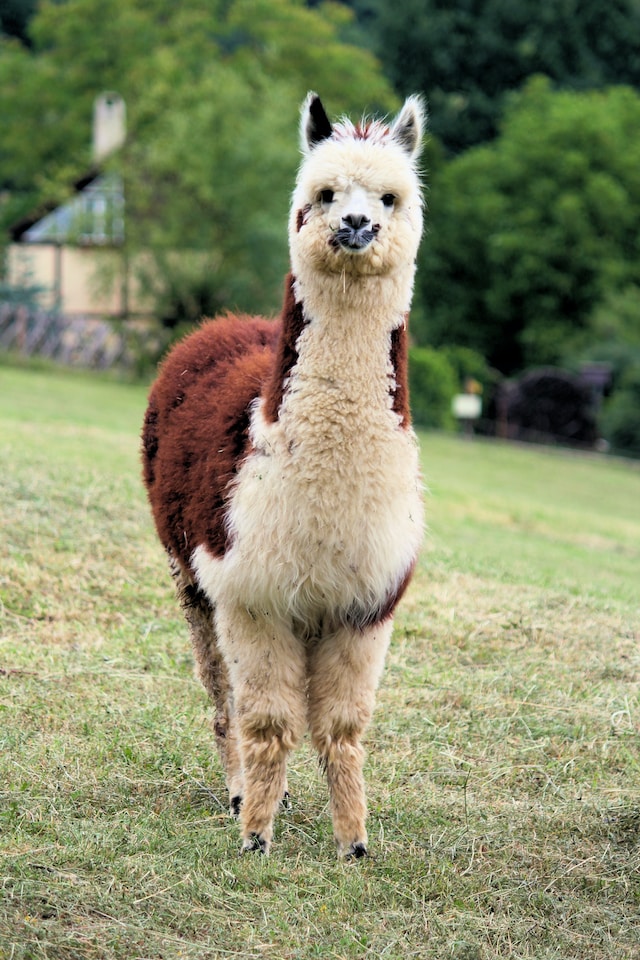

アルパカは、羊のようにモコモコした毛に覆われていて、動物園や牧場で人気がある動物です。

そんなアルパカの生態や特徴について紹介します。

特徴

| 正式名称 | アルパカ |

| 英語名 | Alpaca |

| 分類 | 偶蹄目(ぐうていもく) ラクダ科 |

| 原産国 | 南アメリカ大陸 |

| 体長 | 150cm~200cm |

| 体高 | 80cm~100cm |

| 体重 | 45kg~80kg |

| 性格 | 優しい、臆病、好奇心旺盛 |

| その他の特徴 | 羊のような被毛をもつが、ラクダの仲間で、寿命は約15~20年 被毛はアンデス山脈の寒い気候に適応するために、細くて高密度に生えていて、柔らかく、 保温性が高い 草食で、主に草や苔、樹皮などを食べる アルパカは牛と同じ反芻動物(はんすうどうぶつ)で、胃で消化した草などを再び口に戻し、 良くかんでから再び飲み込む習性がある 上の前歯はなく、歯の代わりに硬質化した歯茎があり、下の前歯と上の歯茎で草を噛み切る ようにして食べる アルパカの妊娠期間は約11か月で、1産1子、授乳期間は6~8か月 |

| チャームポイント | モフモフの被毛 |

生息地

アルパカは、古代インカ帝国の時代には家畜として飼育されていて、南アメリカ大陸のペルー南部やアルゼンチン北部、ボリビアなどのアンデス山脈(標高3,500~5,000m前後の高原地帯)に生息しています。野生のアルパカは存在しません。1頭の雄と5~10頭ほどの雌が群れになって暮らしています。

アンデス山脈の高地の気候は、寒冷で乾燥していて、昼夜の寒暖差が大きく、標高4,000m以上の地域では農作物は出来ません。現地では、アルパカやリャマ(ラマ)などを飼育して生計を立てています。アルパカは、過酷な環境の中でもたくましく育ち、その良質な被毛が商品になることで、古くから現地の人々の生活を支えてきた貴重な存在です。

種類

アルパカは被毛をとり、衣類やマフラー、じゅうたんなどを作るために品種改良された動物です。春から夏にかけて年に1度、毛刈りをします。被毛は一生伸び続けるため、放置すると地面に届いてしまいます。被毛から作られた繊維は高い防寒性があり、丈夫で毛玉やシワが出来にくく、肌触りがよいため、「アンデスの宝石」とよばれるほど重宝されています。

アルパカは2種類に分けられていて、被毛にはそれぞれ特徴があります。

ワカイヤ

被毛は短くフワグワして柔らかく、高密度でモコモコしている。1度の毛刈りで3kgほどとれる。気温の変化に強い性質をもつ。アルパカの約9割がこの品種である。

スリ

被毛は長く巻き毛で、光沢がありシルクのような質感で、ドレッドヘアーのような見た目をもつ。1度の毛刈りで300gほどとれる。気温の変化に弱く、病気になりやすいため、繁殖が難しい。被毛から作られる繊維は希少なため、高値で取引される。

唯一の武器

草食動物であるアルパカは、威嚇や防衛のために相手に唾液をはきかける習性があります。この唾液は、厳密にいうと、反芻中の胃にある未消化の食物が含まれたほとんど胃液に近いもので、強烈な臭いを放ちます。その匂いは、ついてしまうと数日間取れないそうです。強烈な臭いをもつ唾液が、鋭い牙や爪などを持たないアルパカの唯一の武器になります。

アルパカが耳を後ろに伏せたり、唇をむき出すような表情をしている時は警告のサインなので、適度に距離をとっておいたほうがいいです。警告がなくても唾液をはきかけてくる場合もあるので、アルパカのそばにいる時には、常に様子に注意しながら接することをおすすめします。

アルパカは、長い間その上質な被毛が衣類やその他の製品になり、現地の人々の生活を支えるために大変役にたってきました。そして、現地の人々がアルパカの一生伸び続ける被毛をメンテナンスするため、アルパカにとっても、人はなくてはならない存在です。

過酷な環境下でアルパカとアンデスの人々が、互いに支え合いながら生きてきた歴史を知ると、次に動物園や牧場などでアルパカを目にした時に違う見方で楽しめるかもしれません。